3 – La vie quotidienne au camp

Tout ce qui est décrit ici a été observé par le rédacteur dans les camps 15, 113 et 25 du Tonkin en 1951 et 1952.

Les conditions de vie se caractérisent par la précarité absolue et l’absence de tout ce qui est nécessaire à la survie d’un européen : hygiène, savon, rasoir, lessive, vêtements de rechange, moustiquaire, couvertures. La vermine se multiplie dans les caï-fen des dortoirs : poux, punaises, puces etc. Les carences alimentaires, la dénutrition, la nourriture très insuffisante en quantité et qualité, tout concourt à créer un état sanitaire déplorable. La promiscuité fait le jeu de toutes les contagions : les maladies se répandent comme des traînées de poudre.

La plupart du temps, le camp ne possède ni médecin ni médicaments. Or, Giap l’avait écrit lui-même : « La brousse pourrit les Européens ». Ceux-ci ne peuvent survivre longtemps sous ce climat tropical chaud et humide, envahi de moustiques porteurs du paludisme, sans une médication constante préventive et curative. Celle-ci n’existe pas.

L’état sanitaire est donc déplorable, et la mortalité très élevée. Les maladies se multiplient : ictère, hépatite, typhus, jaunisse, béribéri, cet œdème dû aux carences alimentaires et au manque de vitamines, dysenterie amibienne engendrée par l’eau polluée, paludisme souvent pernicieux et donc mortel inoculé par les anophèles (moustiques femelles), gale infectée et purulente, dartres annamites, spirochétose provoquée par l’urine des rats qui pullulent, dans les charpentes des paillotes et dans le cimetière où ils dévorent les cadavres peu ou mal enterrés etc.

Faute de médecin, aucun diagnostic n’est possible, de même que l’absence de médicaments interdit de porter secours aux malades. Ils en sont réduits aux remèdes de « bonnes femmes » : amidon de l’eau de cuisson du riz dite « petite soupe », tisanes de goyave, charbon de bois pilé, son récupéré après moulage du paddy (riz non décortiqué). Contenant des vitamines, il permet de lutter contre le béribéri. Il a un goût de poussière.

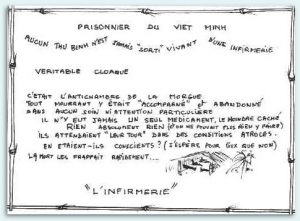

Implantée à l’écart, véritable anti-chambre de la mort, l’infirmerie se trouve non loin du cimetière. C’est une morgue où achèvent de mourir les malheureux qu’on y amène à toute extrémité, squelettiques, exsangues, inondés par leurs excréments, dans une odeur fétide. Les fourmis rouges font un va et vient constant dans les narines des moribonds dont les rats tentent déjà de dévorer les extrémités. Nul ne veut s’y laisser transporter, car tous savent qu’on en ressort uniquement en direction du cimetière. Impuissants, incapables de leur porter secours, nous ne pouvons que les assister en les réconfortant .

Parfois, un camarade meurt sur le bat-flanc, au milieu de ses camarades de dortoir, après une courte agonie.

Les inhumations ont lieu sans cercueil ni linceul. Le cadavre est apporté roulé dans une vieille natte et, après avoir été dépouillé, par les survivants qui en ont trop besoin, des ses vêtements souillés. Le trou, peu profond du fait de la faiblesse des fossoyeurs, a été creusé par les moins épuisés. S’il s’agit d’un musulman, le corps est couché sur le côté, la face tournée vers la Mecque, c’est-à-dire vers le Nord-ouest. Faute d’officiant, aucun culte n’est pratiqué.

Tout cela contribue à « clochardiser » rapidement les captifs qui, hâves, barbus, crasseux et décharnés, errent sans joie et sans courage dans ce village où tout leur est hostile. Pris de découragement, certains refusent de se lever et de se laver, renonçant à lutter pour survivre.

Celui qui reste couché meurt rapidement. La désespérance guette tout le monde.

Views: 39