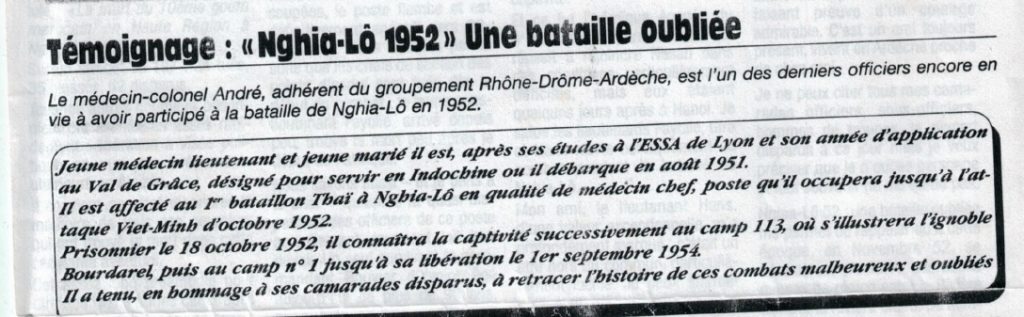

INDOCHINE 1951 – 1954

Après un voyage sur le “S/S Pasteur” de 25 jours avec escale à Aden et Singapour, nous arrivons au cap Saint Jacques au niveau de la rivière de Saïgon. Nous sommes le 13 Décembre 1951.

Une partie de la troupe est transbordée sur des L.C.M (navires de guerre, transports de troupe adaptés pour remonter les fleuves). Dans ma précipitation pour aller chercher mon appareil photo afin de prendre des clichés de ce transbordement, je heurte violemment un hublot ouvert et m’entaille sérieusement le cuir chevelu (3 points à I’infirmerie du bord). Mauvais présage ! En plus c’est un 13 du mois…

Le pasteur reprend la mer en direction du nord. La mer est très agitée, nos pensées aussi. Un certain trouble, une angoisse prémonitoire nous prend au niveau du Tonkin. Nous avions en effet durant cette traversée un peu oublié par moments, grâce aux escales et aux plaisirs de la vie sur un grand paquebot, la destination du Pasteur : l’Indochine et la guerre.

Nous débarquons au large de Haiphong sur des L.C.M sur lesquels nous parcourons la magnifique baie d’Along, mais déjà nous avons, par les marins embarqués, des nouvelles assez mauvaises de la situation militaire au Tonkin en cette fin d’année 1951.

Nous sommes vite renseignés : en effet dès notre débarquement, nous sommes attendus, les huit médecins lieutenant que nous sommes, par le médecin colonel directeur du Service de Santé des forces du Nord Vietnam (Dir Santé des F.T.N.V.). Ce dernier est venu en personne de Hanoï à Haiphong pour nous recevoir, nous annoncer qu’il a besoin de nous dans les plus brefs délais, car il a promis à nos camarades une relève avant Noël. Aussi, avec les aménagements d’usage, il nous annonce nos affectations séance tenante, pour être opérationnels dans les 48 heures.

Toutes nos unités sont engagées dans la grande bataille de Hoa-Binh, sauf une actuellement au repos mais « vraisemblablement (dixit le colonel) concernée par une bataille ultérieure à l’époque de la récolte du riz ».

Nous décidons de tirer au sort notre affectation. Les papiers sont brassés dans le képi du colonel et chacun tire son régiment. Je suis affecté médecin du 1° bataillon Thaï en moyenne région, le seul actuellement au repos. J’avoue avoir une sensation de soulagement dans l’immédiat. Mes camarades pensent sincèrement que j’ai la chance avec moi. Le sort en est jeté. Je pars 48 heures après par avion en pays Thaï.

J’ai auparavant rejoint Hanoï, j’ai visité rapidement cette ville en guerre, austère à cette époque, sillonnée de convois de troupes et très différente de Saïgon.

Le poste de Nghia-Lô

Le 18 décembre j’arrive avec un petit avion de Haviland dans le bassin de Nghia-Lô, au milieu de rizières entourées de montagnes, bassin de 4 à 5 kilomètres de long sur 1 kilomètre de large environ. Presque au milieu du bassin, un village de cagnâs avec deux ou trois bâtiments en dur cernant le poste proprement dit, construit sur une hauteur voisine, elle-même prolongée par un terrain d’aviation de dimensions modestes.

Il est 15 heures quand nous atterrissons sur le terrain de Nghia-Lô ; le poste semble endormi, une certaine quiétude émane de cet ensemble poste – village, un soldat s’approche seul de I ‘appareil, se présente et immédiatement court avertir le médecin que je vais remplacer. Mon camarade, le médecin lieutenant Pecker, un très chic type de deux promos avant moi, m’accueille avec beaucoup de chaleur, et de joie aussi car il désire retourner à Hanoï chez les paras, et de plus retrouver son épouse, infirmière à I ‘hôpital Lanessan.

Passages de consignes très rapides et expéditives, mon camarade n’aime pas les paperasses, c’est un homme d’action. Il me raconte la bataille de Nghia-Lô qui vient de se dérouler (octobre 1951). Ç’a été rude, le chef de bataillon a été tué au combat, et il est mort dans les bras de mon camarade, visiblement très affecté par la mort du commandant.

Le lendemain il me quitte. Hélas je ne le reverrai plus ; il mourra jeune médecin commandant, bien tristement, au Val de Grâce quelques années plus tard. J’ai su combien il avait été peiné quelques mois après notre rencontre, lors de la chute du poste, de ma captivité, regrettant d’avoir tant insisté pour revenir à Hanoï. C’est ainsi…

J’ai fait la connaissance des officiers du poste. Le commandant, encore jeune, est très dynamique, le capitaine adjoint plus austère, mais apparaît très responsable et plein de sagesse. Je sympathise immédiatement avec les lieutenants, un peu plus âgés que moi mais très sympathiques, en particulier le lieutenant Danel, officier de renseignements, un gars du Nord auquel j’étais très attaché.

Je sympathise aussi avec un sous-lieutenant officier des détails, joyeux drille réserviste servant sous contrat, pas militaire pour deux sous mais boute en train de la popote à ce moment-là.

Je fais également connaissance des sous-officiers, tous assez jeunes, très disparates par leurs origines, leurs allures, leurs convictions en général. Les hommes de troupe, tous engagés volontaires, étaient encore plus disparates et, il faut bien le dire, certains étaient vraiment « paumés ».

L’infirmerie est située au pied du poste, pratiquement dans le village. En dur pour une partie, sous paillote pour I ‘autre, la partie civile portant I ‘inscription « assistance médicale indigène » (A.M.l.), c’est à dire qu’une de mes missions principales est de m’occuper de la population locale et des environs. Pour ce faire, j’ai à ma disposition une dizaine d’infirmiers, dont un sous-officier Thaï et un sous-officier européen, sans compter les deux infirmiers dans chacun des douze autres postes dont j’ai la charge, postes répartis dans le secteur de Nghia-Lô que le 1″ Bataillon Thaï contrôle, tous situés à plusieurs heures de marche du P.C.

Ma fonction est donc d’assurer tous les jours le service médical de I ‘infirmerie civile (A.M.l.) de Nghia-Lô, ainsi que la visite des militaires du poste, et périodiquement de me rendre dans les trois autres compagnies réparties dans les postes dépendant de celles-ci.

Pratiquement, toutes les trois semaines environ, je pars donc avec une liaison, toujours avec un officier, quelquefois le commandant lui-même, quelques sous-officiers et hommes de troupe (encadrement, protection et mission de ravitaillement tous azimut). Nous restons trois à cinq jours avant de rejoindre le P.C. Le terrain est très accidenté, nous avons de petits chevaux surtout pour porter les charges lourdes. Ne portant personnellement pas de sac, je parcours sans peine les pistes et utilise peu le cheval, ce qui vaut mieux d’ailleurs car je monte en dépit du bon sens et suis surnommé « le cavalier noir » pour avoir un dimanche pataugé dans la boue avec une chemise blanche, envoyé en I’air par mon « Abélard » lors de la traversée d’une mare à buffles.

Les jours où je ne sors pas se déroulent de façon assez immuable : visite le matin, à huit heures les militaires, puis plus longuement la consultation des civils avec souvent promenade au milieu du village le jour du marché, ou visite à l’école. Les consultations se déroulent de neuf heures à midi et même I’après-midi, la population étant peu disciplinée, et les différentes ethnies, Méo, Thaï, Muong, venant à I’infirmerie au gré de leurs passages dans le bassin, les Méo en particulier vivant toujours sur les hauteurs dominant celui-ci.

Repas à midi, sieste traditionnelle et reprise d’une activité assez ralentie vers 15 heures 30, aussi les après-midi, en principe je fais les « paperasses », rapports divers sur les activités civiles et militaires, et veille au ravitaillement sanitaire des autres postes qui demandent souvent des médicaments en dehors des distributions périodiques régulières. Les fins d’après-midi nous permettent souvent une détente, soit à la popote, soit à nouveau dans le village, chez les deux pères missionnaires ou chez les quelques commerçants de « la ville ».

Une des distractions principales est I’arrivée de I’avion, avec le courrier tant attendu. C’est en fin de sieste en général que le vrombissement du petit appareil nous propulse sur le terrain. Grande était notre déception quand les conditions météo, en particulier la persistance de nuages sur le bassin empêche I’avion d’attenir et qu’après quelques rotations autour du bassin nous entendons le « Morane » ou le « Haviland » retourner sur Hanoï sans avoir pu déposer le précieux chargement. Notre déception est alors grande, et tous nous avons ressenti le découragement après ces atterrissages impossibles.

La moyenne région où nous sommes est assez fréquemment sujette à ces mauvaises conditions météo et nous ressentons très douloureusement cette sensation d’isolement. Encore 24 heures minimum à attendre. La nuit nous paraît longue et longues tes heures qui restent avant le retour de I’avion.

De temps à autre, le soir après le dîner, le chef de bataillon, de manière un peu autoritaire il est vrai, nous convie à aller chez le chinois prendre un pot et jouer au « ba-koan » succédané des jeux de casino à I’européenne. Seul le capitaine adjoint reste alors au poste, gardien sûr et efficace, et quelque peu moqueur de notre attitude vis à vis du commandant. Il n’a pas tout à fait tort car notre image de marque se ressent de ces prestations pas toujours à notre avantage et certainement connues de nos ennemis.

Ainsi au fil des jours nous sommes surveillés, espionnés, et I’action psychologique que nous menons avec nos efforts de divers ordres (aide économique et médicale entre autres) est en partie vaine à cause de ces erreurs de parcours et surtout de la contre-propagande faite par le viet-minh à notre intention, agissant sur la population civile certes, mais ce qui est beaucoup plus grave sur notre troupe essentiellement composée, nous le rappelons, de partisans Thaï originaires de la région où le bataillon est implanté.

La saison froide passée, nous avons eu quelques jours où la température nous parait assez basse, toutes proportions gardées. Au Tonkin nous supportons certains jours le battle-dress de drap le soir et le matin de très bonne heure. Les premiers jours de printemps sont très beaux et très vite il fait chaud, en particulier à la mi-journée.

La vie à Nghia-Lô se déroule toujours assez paisiblement, seuls nos avant-postes sont I’objet de quelques actions, le plus souvent nocturnes, du viet-minh, avec tirs de harcèlement et embuscade à la limite de notre zone de contrôle. Malheureusement ces embuscades sont quelquefois meurtrières pour nos éléments de reconnaissance, et nos tirailleurs de pointe, blessés, quelquefois grièvement, loin du poste et à plus forte raison du P.C., restent victimes des conditions d’évacuation inexistantes par temps couvert, I’avion sanitaire ne pouvant atterrir. Ceci reste un des drames de I’isolement, de perdre ces tirailleurs grièvement blessés et devant subir une intervention en milieu chirurgical. Nous intervenons à plusieurs reprises, heureusement avec un certain succès quand cela reste de notre compétence : amputation d’une main, d’une jambe ayant permis la survie, contrairement aux plaies viscérales graves de I’abdomen.

Dans le secteur civil, nous avons quelquefois des brûlés graves, dûs au fait que les populations montagnardes Méo font habituellement bruler les forêts d’altitude pour faire des « rye » et cultiver ensuite du riz de montagne. De même nous avons à intervenir auprès des femmes du village pour quelques grossesses pathologiques inaccessibles aux matrones, mais difficiles pour nous également. Les matrones, sages-femmes locales, intervenant toujours en premier ressort auprès des femmes Thaï, qu’une pudeur bien compréhensible retient de faire appel au médecin, homme et étranger de surcroît. J’ai en particulier le souvenir pénible d’un accouchement impossible par les voies naturelles, y compris avec un forceps qui m’obligea à faire une basio thripsie (opération barbare qui consiste à retirer I’enfant avec effraction du crâne, mais qui assure le sauvetage de la mère), ce qui fut fait après avoir passé du plasma et pratiqué une réanimation assez longue de I’intéressée, en très mauvais état dès le départ.

Par contre nous sommes souvent appelés pour soigner des enfants, atteints surtout de dénutrition, de maladies infectieuses (rougeole principalement) et d’affections parasitaires générales (paludisme, parasitoses digestives) ou locales, en particulier cutanées, compte tenu des assez mauvaises conditions d’hygiène habituelles dans ces populations.

Nous avons une très importante épidémie d’oreillons chez nos tirailleurs, provoquant une interruption de service de nombreux hommes en même temps; épidémie difficile à diagnostiquer au tout début, étant donné le faciès juvénile et très joufflu de nombreux jeunes partisans, certains ayant en effet à peine 18 ans.

Il y a parmi nous aussi quelques partisans annamites au faciès plus ingrat, dont mon propre ordonnance, surnommé Giap, ancien soldat du viet-minh rallié à notre cause, fidèle et parfait serviteur qui ne nous trahira pas lors de notre capture. Nous ne pouvons présager du comportement de nos hommes; à cette époque nous ne pensons pas que le sort des armes puisse être un jour en notre défaveur. Ce n’est que quelques mois plus tard que peu à peu se fait I’idée que nous aurons des difficultés à vaincre I’ennemi s’il revenait en force, alors que nous ne pourrons plus compter sur un renfort important venant de Hanoi.

Il est temps en effet de dire que la bataille de Nghia-Lô de 1951 avait été gagnée grâce à I’envoi de trois bataillons parachutistes d’intervention, renfort possible fin 1951 après I’impulsion du général de Lattre, hélas déjà très malade à cette époque. Les renseignements que nous avons à partir de juillet 1952 nous font douter de I’intervention massive de Hanoï en cas de nouveau coup dur en octobre 1952.

En effet depuis quelques mois la situation au Tonkin se détériore : face à la pugnacité de l’ennemi, de plus en plus aidé par la Chine communiste, voire la Russie, la France répond par une diminution des renforts de la métropole, d’où une diminution de la force d’intervention de notre propre corps expéditionnaire. Il y a un manque certain en métropole de force de conviction et d’aide morale et psychologique du gouvernement, et de la France en général.

Devant la détérioration locale de notre secteur, le commandement envoie en juillet 1952 des éléments du G.C.M.A. (groupement commando mixte aéroporté) : deux lieutenants de qualité, des sous-officiers hors pair et quelques partisans viennent travailler à notre profit dans notre secteur. Ils installent leur base arrière près du poste et immédiatement patrouillent en zone ennemie en tenue de commando. Par petits groupes de partisans locaux, ils s’infiltrent chez les viets pendant quelques jours et reviennent nous renseigner sur les intentions de I’ennemi.

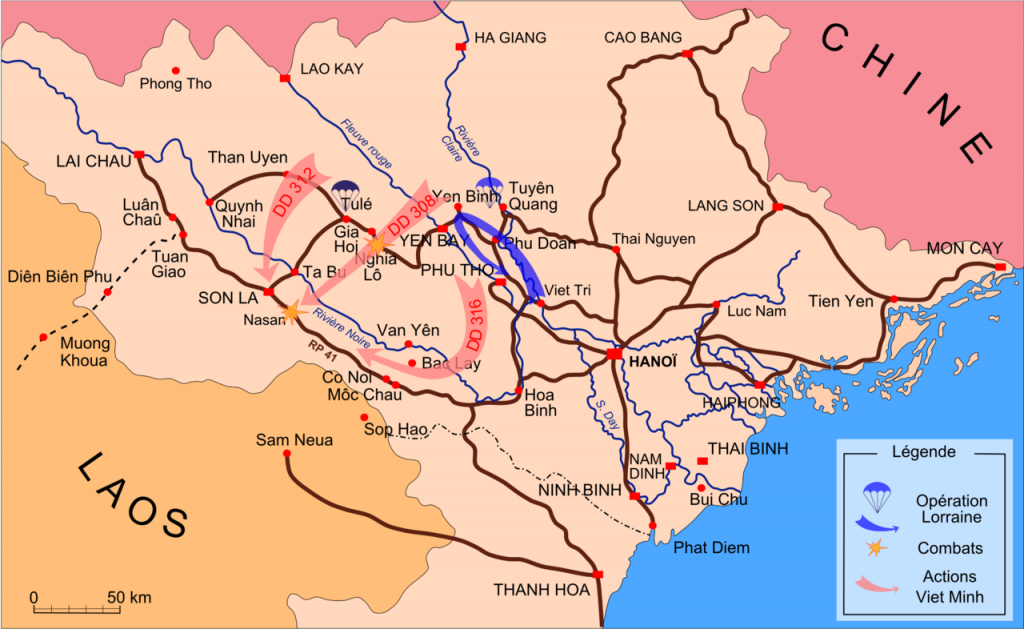

Dès cette époque, nous savons de source sûre et par nous-même, de la bouche des lieutenants Hantz et Gire, véritables chevaliers de l’époque moderne, hommes de courage, d’action, de conviction et de foi qui iront jusqu’au sacrifice suprême, nous ne les oublierons jamais, « honneur au courage malheureux », nous savons donc que I’ennemi veut revenir au moment de la récolte du riz dans le bassin, en octobre, en force cette fois-ci, et avec la ferme intention de se venger de la défaite de 1951, donc d’emporter la victoire. Ils mettent les moyens en hommes : deux divisions montent vers nous, et les matériels nécessaires sont déjà rassemblés de I’autre côté du fleuve rouge.

Ces renseignements sont confirmés dès le mois d’août 1952. A partir de cette époque I’ambiance dans le bataillon change, une certaine gravité s’empare de tous les officiers et sous-officiers, les liaisons avec les autres postes sont effectuées avec des moyens plus importants. Les postes périphériques sont très souvent attaqués la nuit, mais surtout pour analyser les dispositifs de défense, sans intention dans I’immédiat de les enlever.

Au poste de Nghia-Lô bas, comme au poste de Nghia-Lô haut, qui surplombe le terrain d’aviation et est couplé avec le P.C. pour la défense de Nghia-Lô même, les moyens de défense sont renforcés. Emploi fébrile de barbelés, de charges creuses, de napalm pour parfaire les abords de ces deux camps. Peut-être est ce déjà un peu tard pour transformer ces postes faits surtout de rondins de bois, de cailloux, de bambous acérés, mais manquant d’ouvrages dits en dur, en particulier de points d’appui solides et résistants à une puissance de feu importante.

Qu’importe, la défense s’organise, une activité fébrile règne dans le poste. Personnellement je commande à Hanoï mes médicaments, pansements, outillages divers en complément. Je ne peux malheureusement pas agrandir le poste de secours à I’intérieur du poste, poste enterré et accessible par un boyau très étroit, mais les installations militaires, les emplacements de tir des canons font que nous sommes tous très à l’étroit, sans possibilité aucune d’extension.

Aussi après tous ces préparatifs, je suis particulièrement inoccupé car les civils fréquentent de moins en moins I’A.M.l. et les militaires ne sont plus malades, conscients que la période n’est pas favorable aux consultations non motivées. En un mot alors que tous sont surchargés de travail, je vais rendre visite à mes amis lieutenants de plus en plus fréquemment, sans les entraver dans leur tâche. Ils me confient leurs appréhensions pour I’immédiat, leurs .doutes sur notre efficacité militaire actuelle. En un mot ils sont pessimistes et je dois avouer que je me rends compte aussi de la gravité de la situation.

Début septembre, nous recevons le renfort d’une unité de goumiers appartenant à un Thabor stationné en haute région près de la frontière de Chine, avec deux officiers à leur tête, un capitaine et un lieutenant. Ils viennent s’installer dans le poste, où nous avons des difficultés à loger tout ce monde et faire côtoyer cette troupe d’origine marocaine avec nos tirailleurs et supplétifs Thaï.

Le chef de corps est d’ailleurs bien décidé à utiliser cette force d’appoint comme élément de reconnaissance, aussi deux ou trois jours après leur installation dans le poste, il envoie le gros de ce goum en opération, en direction du fleuve rouge, pour « tâter » I’ennemi, chercher des renseignements et surtout vérifier sur place les intentions des viets d’attaquer fermement Nghia-Lô.

En effet, tenu au courant par mes camarades du G.C.M.A. et le lieutenant Danel, officier de renseignement du bataillon, je ne suis pas sans savoir qu’un différend s’est établi entre notre commandant et ceux-ci. Pour des raisons difficiles à expliciter, en partie rivalité de corps d’origine (troupes coloniales et paras), notre propre chef de bataillon minimise la réalité de la situation et la gravité des événements annoncés par les gens du G.C.M.A., d’autant plus que les aviateurs avec leur Morane travaillent depuis quelques jours dans le secteur, implantés eux aussi à Nghia-Lô, nous disent le soir au retour de leurs missions aériennes sur le territoire ennemi « qu’ils ne disent pas qu’il n’y a pas mouvement de I’ennemi sur le bassin de Nghia-Lô, mais qu’ils n’en voient rien eux mêmes ». Ils savent d’ailleurs la puissance de camouflage des viets, ils n’ignorent pas que les déplacements se font de nuit, et ont de plus quand même aperçus quelques radeaux le long des berges du fleuve rouge, attestant des transports renforcés de ravitaillement nocturne, de paddy et d’armes vraisemblablement. Ces aviateurs eux s’en remettent aux renseignements acquis par nos éléments avancés, et très rapidement nous sommes au courant de la véracité de ces renseignements.

En effet, les goumiers dans leur progression sont très rapidement au contact de I’ennemi qui cette fois ne s’est pas dérobé et, au risque de dévoiler ses emplacements et intentions vraies, a livré une bataille acharnée, où les goumiers déplorent de nombreux morts et blessés qui sont acheminés à la hâte vers le P.C., avec le reste de la troupe qui réintègre le cantonnement avec un moral désastreux.

Devant cet afflux de blessés, dont certains sont gravement atteints, je fais appel à Hanoï pour avoir un avion sanitaire type Junker ou DC3. En attendant la liaison sanitaire, je soigne les blessés et prépare certains à l’évacuation, avec réanimation préalable à poursuivre dans l’avion. Cet avion tant attendu arrive en fin de journée avec une convoyeuse de I’air. Nous procédons à I’embarquement, long et délicat. Quand tout est prêt, le chef de bord s’aperçoit que, compte tenu de la nuit qui tombe rapidement et la surcharge de son avion, il se trouve dans I’impossibilité de décoller sans risque de se crasher sur la montagne située au bout du terrain (hélas trop court), au pied du piton où se trouve Nghia-Lô le haut.

Nous procédons donc à I’opération inverse, nous débarquons nos blessés pour les installer pour la nuit dans le poste de secours, le départ devant se faire le lendemain matin dans de meilleures conditions de sécurité. Nous sommes tous très désappointés par ce contretemps et je suis personnellement, très inquiet pour deux ou trois blessés, dont un mourra dans la nuit.

Enfin le jour se lève et très tôt le matin I’avion peut enfin décoller et emmener à l’hôpital militaire d’Hanoï les rescapés de cette première dure bataille. Les goumiers ont hélas communiqué aux nôtres leur mauvais moral et pendant les derniers jours de septembre et début octobre, I’ambiance n’est pas au beau fixe, c’est le moins que I’on puisse dire, d’autant que certains de nos avant-postes ont été maintenant fermement attaqués. Certains ont reçu I’ordre d’évacuer leur piton en emmenant si possible en plus du personnel militaire, les familles et le maximum d’armement, avec mission de détruire le reste et de miner les postes.

Fin septembre, le commandant décide d’envoyer un important détachement pour contrôler un col à quelques heures de marche et essayer de discerner davantage I’approche de I’ennemi et savoir de quel côté il compte porter son effort principal pour arriver sur Nghia-Lô. Je fais partie du détachement, nous stationnons donc trois à quatre jours près d’un village abandonné, logeant dans les cagnas Thaï, avec la sensation très désagréable, la nuit en particulier, d’être entourés d’ennemis, ce qui est partiellement vrai, les viets circulant assez près, mais sans intention de nous attaquer pour ne pas dévoiler leur plan d’attaque.

Le commandant, devant I’insistance de I’officier renseignements qui pense que nous risquons d’être les premiers prisonniers, nous ordonne de revenir sur le poste de Nghia-Lô. Cette fois, après le retour de ce détachement, nous nous enfermons tous dans les deux postes de Nghia-Lô, bas et haut, prêts à subir I’assaut de I’ennemi.

Les gens du village ont été prévenus par I’ennemi quelques jours avant I’attaque, et peu à peu le village qui se trouve au pied du poste est déserté par la population. Bientôt un silence impressionnant règne au pied du poste, seuls les chiens errants parcourent les rues désertes et aboient fréquemment.

Nous savons depuis quelques jours seulement, par une confidence de notre chef de bataillon, que nous devrons cette fois-ci compter sur nos seules forces, Hanoï n’ayant pas la possibilité de nous envoyer les troupes aéroportées. Le 16 octobre 1952, le commandant et la plupart des officiers vont sur le poste haut, laissant au capitaine Boillot, officier adjoint, aidé des deux officiers goumiers, le soin de défendre Nghia-Lô bas. Moi-même, je dois rester près du terrain d’aviation pour conserver les possibilités d’évacuation aérienne.

La bataille de Nghia-Lô (octobre 1952)

Le 17 octobre 1952, dès le début de la matinée un calme insolite règne dans le bassin de Nghia-Lô et pourtant confusément nous sentons que nous sommes entourés par I’ennemi, I’atmosphère est lourde, une certaine gravité s’est emparée de tous les défenseurs du poste de Nghia-Lô bas où je suis. La veille au soir nous avons vu des milliers de viets descendre les collines avoisinantes, éclairés par des torches. Nous avons assisté impuissants, étreints par une angoisse bien compréhensible à la mise en place autour de nos positions de cette marée humaine silencieuse mais terrifiante par le nombre et la détermination prévisible de cette armée de I’ombre pour le moment encore.

Une patrouille s’apprête à parcourir le village désert et pousse une pointe dans le bassin. Elle fera sa mission sans être inquiétée, mais revient terriblement impressionnée par la sensation d’avoir été suivie par des milliers de soldats viets tapis dans leurs abris individuels mais décidés à rester silencieux encore quelques heures.

16 heures, un Morane non attendu se pose sur la piste. Le capitaine Boillot et moi-même allons à la rencontre de I’avion sur le terrain. Il vient de Gia-Hoï, un de nos postes situé à l’est du dispositif. Il transporte un jeune sous-lieutenant para, blessé au cours du saut de son unité sur ce poste. Il s’agit d’un officier du 6° RPlMa, le prestigieux bataillon de Bigeard, envoyé en renfort in extremis sur le poste de Gia-Hoï, P.C. de la 1° compagnie du 1° B.Thaï. Nous venons d’apprendre par ce lieutenant le parachutage de Bigeard et de ses hommes. J’examine le lieutenant, blessé à la jambe et souhaite son évacuation sur Hanoï. A ce moment précis un obus de mortier éclate à quelques mètres de nous, visant bien entendu I’avion. C’est le premier coup de mortier, d’ailleurs unique. Le capitaine Boillot, dans un geste protecteur mais ferme, m’ordonne en me propulsant de la main de rejoindre d’urgence les abris, et également signifie au pilote de partir sur Hanoï à I’instant même, ce qui est fait. L’avion fait un rapide demi-tour, s’élance sur la piste et s’élève rapidement direction Hanoï. Heureux ce jeune officier qui ce soir va dormir douillettement à I’hôpital Lanessan. Boillot et moi-même réintégrons le poste, nous allons vers un autre destin… Encore deux heures environ d’un silence pesant.

18 heures environ, au-dessus de nos têtes, ciblant le poste de Nghia-Lô haut, les premiers obus de mortier et de canon sans recul se déversent de façon intense et sans discontinuer sur le-piton qui nous domine. C’est I’attaque en règle et sans préambule de Nghia-Lô haut. Pas un moment nous recevons d’obus. Tout le tir, tout le corps de bataille viet-minh concentre ses efforts sur le poste haut. Nous assistons en spectateur à I’embrasement du poste, rapidement atteint par des obus incendiaires. Les flammes parcourent les tranchées de défense entourant le poste, la bataille fait rage et pratiquement dure cinq heures. Sans renseignements, les liaisons ont été rapidement coupées avec le poste, nous savons seulement par Hanoï au début l’âpreté du combat, qu’il y a déjà des morts et de nombreux blessés, nous apprenons que tous les chefs des points d’appui, un officier et trois sous-officiers, ont été tués et que I’issue du combat ne fait plus de doute.

L’ennemi s’est rendu maître en fin d’après-midi du bois sacré, un bois situé à quelques centaines de mètres du poste, sur un faux plat succédant à une pente sur la face est du poste. C’est là qu’il a concentré ses forces et c’est de là qu’il poursuit I’attaque en règle du poste, avant de passer à l’assaut final qui commence vers 21 heures 30, se termine vers 23 heures par l’encerclement complet et I’invasion des défenses intérieures de Nghia-Lô haut.

Nous apprendrons par la suite que les survivants, tous prisonniers, seront regroupés par les viets au niveau de ce bois sacré, et c’est là qu’un général ou colonel viet dira à nos camarades officiers prisonniers « vous allez maintenant assister à I’attaque de Nghia-Lô bas, et vous allez voir comment nous gagnons une bataille ».

Nous avons suivi avec émotion la lutte de nos camarades, nous savons maintenant l’issue de la bataille et nous sommes conscients que ce sera bientôt notre tour. Nous avons encore une liaison avec Hanoï, nous souhaitons I’aide de I’aviation, mais nous savons que la nuit et la distance sont les deux handicaps principaux à I’activité aérienne. Hanoï nous enverra effectivement un avion luciole qui éclairera le champ de bataille dans quelques heures, mais hélas ce sera vain.

Vers deux heures du matin les premiers obus tombent sur notre poste. Cette fois ci nous sommes concernés. Le temps de rassembler ses troupes et de faire mouvement sur nous, I’ennemi s’est regroupé et le harcèlement par les obus de mortier et les canons s’intensifie, pratiquement sans discontinuer pendant deux heures. Ce tir intense atteint nos défenses extérieures, hachant notre système de commande des charges creuses et des bombes au napalm. Il atteint la niche du canon de 105 et ses servants. Nous avons heureusement assez peu de blessés pendant cette première séquence. Nos abris se révèlent assez efficaces et les protections internes solides malgré le manque de béton.

Subitement arrêt de la canonnade. Nous en profitons pour contacter le capitaine Boillot qui semble encore confiant et sait communiquer à tous les défenseurs un semblant d’espoir, espoir surtout de tenir jusqu’au début du jour, qui permettrait à l’aviation d’intervenir et, qui sait, à Bigeard de contre attaquer sur les arrières de l’ennemi. Nous ignorions à ce moment que deux divisions et non des moindres, puisqu’il y avait la 612°, nous encerclaient et que le combat était perdu d’avance, d’autant plus que Bigeard lui-même, confronté à une partie des ennemis, devait en évacuant notre poste de Gia-Hoï se retirer en direction de Sun-La, harcelé de toutes parts. Ce fut un succès pour lui, compte tenu de la topographie de cette moyenne région, de réussir son propre repliement en sauvegardant le gros de ses forces et d’arriver à Sun-La après cette course poursuite.

L’arrêt des tirs dure une bonne heure et vers cinq heures du matin c’est la reprise de la canonnade. Cette fois le tir est plus intense, plus ajusté, sans discontinuer jusqu’à l’assaut final vers six heures trente environ, où les défenses intérieures sont forcées par l’ennemi qui envahit le poste après avoir procédé à I’assaut en poussant des cris de victoire.

Depuis une heure environ, les blessés arrivés en grand nombre à mon poste de secours ont rempli tous les coins et recoins d’un espace bien trop réduit hélas. Il n’est même plus possible d’accéder au noyau d’entrée encombré par les derniers blessés. J’utilise larga manu la morphine pour les grands blessés. Les autres reçoivent pansements et soins divers. Nous nous rendons vite compte de notre impuissance devant la gravité de certaines blessures, et surtout devant la perspective de ne pas pouvoir évacuer nos blessés. Depuis un moment nous avons perdu I’espoir, nous savons que nous vivons nos dernières heures de liberté et nous remercions Dieu d’être vivants.

Déjà nous entendons les viets nous intimer I’ordre de sortir du poste de secours « maulen, maulen (vite, vite), sortez, rendez-vous ». Tout se précipite, le F.M. pointé sur nous, un par un nous sommes projetés à I’extérieur, rapidement attachés trois par trois, dépouillés de nos chaussures et montres. Les viets sont très nerveux à cause de deux avions qui rasent le poste, battent des ailes pour signifier qu’ils ont compris le drame qui se jouait sous eux. Ils semblent vouloir encore nous protéger sous leurs immenses ailes, ils dédaignent les quelques tirs de fusil et de P.M. des viets et s’en vont bientôt vers Hanoi, vers la liberté.

Nous, nous prenons le chemin inverse, nous sommes captifs, nous venons de perdre ce qui nous apparaît depuis comme le bien le plus précieux : la liberté.

La captivité

Une longue colonne de prisonniers parcourt le bassin de Nghia-Lô. Les viets nous harcèlent pour marcher plus vite vers les premières forêts avoisinantes où eux et nous serons dérobés à la vue des derniers avions qui vraisemblablement photographient les premiers moments de notre captivité.

Pieds nus, attachés, fourbus, nous avançons comme des automates encore « sonnés » par la nuit que nous venons de passer et sans nous rendre compte encore de ce qui nous arrive.

Nous sommes bientôt rassemblés au milieu d’une forêt. Les viets commencent à nous identifier et visiblement essayent de réunir les officiers pour les premiers interrogatoires. Personne ne songe un moment à ne pas décliner son identité, son grade et sa fonction, d’ailleurs à quoi servirait ce genre de réaction ? Bientôt nous sommes rassemblés en groupes divers : officiers, sous-officiers, hommes de troupe et marocains. Nos tirailleurs Thaï et vietnamiens ont été rapidement regroupés et dirigés ailleurs, certainement la plupart en camps de rééducation.

Le premier repas, 200 grammes environ de soupe de riz sera d’ailleurs distribué en raison inverse de la hiérarchie, première humiliation. C’est ainsi que nous aurons droit à notre maigre ration deux heures après les autres, le tout étant versé dans 4 à 5 récipients de bambou fabriqués sur place pour 3 à 400 rationnaires !

La fin de I ‘après-midi se passe sur place. Le chef de bataillon est convoqué par un responsable et subit les premiers interrogatoires. D’autres officiers sont interrogés par d’autres cadres viet-minh. Personnellement j’ai été appelé par le chef infirmier viet qui porte pratiquement en permanence une gaze sur le nez et la bouche, signe distinctif de son état ou manifestation dérisoire de sa hantise de la prophylaxie et de la contagion ? Toujours est-il qu’il me donne pour mission de laver des pansements souillés de sang et de pus pour les récupérer, et ce en les lavant dans la rivière en usant de sable et d’eau uniquement. Je m’exécute. Quand la besogne est terminée je prends le paquet, le met en boule après un essorage succinct et le lance pratiquement à mon interlocuteur qui immédiatement me vilipende en me traitant de médecin colonialiste, pur produit du capitalisme, qui ne respecte pas le sang et la sueur des combattants du viet-minh, je devrai donc faire le soir même mon autocritique.

Il n’aura donc pas fallu vingt-quatre heures pour que je m’aperçoive, comme mes camarades d’ailleurs, que je ne suis pas un prisonnier de guerre classique, mais bien dans un univers différent et dans un monde tout à fait autre que celui où j’ai vécu auparavant.

Le soir même, un responsable s’adresse à nous en essayant de distiller le doute sur les responsables qui nous ont entraîné dans cette défaite : « vous avez été abandonnés par le commandement, vous avez été trahis par les vôtres, vous êtes les victimes de I ‘incapacité du corps expéditionnaire à vaincre les forces populaires de notre armée, vous n’avez plus qu’à en tirer les conclusions, mais dans votre malheur vous avez une chance, vous êtes des criminels de guerre donc vous méritez la mort, mais considérant que vous êtes des fils du peuple de France égarés par la politique mensongère, le président Ho Chi Minh, dans sa grande clémence, et grâce à sa politique de clémence, vous donne la chance de vous racheter en admettant vos erreurs passées et en prenant la ferme intention de devenir des hommes nouveaux, en un mot de devenir des combattants de la paix ». Voici, très résumé, I ‘essentiel du message délivré à des combattants valeureux certes, mais vaincus, le jour même de leur captivité.

Dire que nous sommes complètement rassurés sur notre sort serait très exagéré, d’autant plus que dès le milieu de la première nuit, nous sommes réveillés brutalement par nos gardiens et, à la lueur des torches, nous reconnaissons quelques-uns de nos anciens prisonniers, que nous gardions dans notre bataillon, les fameux P.l.M. que nous utilisions à des corvées diverses. Nous pensons à ce moment précis que nous allons être abattus dans la clairière voisine par nos anciens PlM.

Il s’agit en fait de la première mise en scène inventée par les viets, nous évacuons la zone où nous sommes pour faire une première marche de nuit, accompagnés c’est vrai par nos anciens prisonniers et d’autres soldats viets. Nous marchons quelques heures, harassés de fatigue, houspillés par nos gardiens et stoppons dès I ‘aube près de quelques cagnas dans un village isolé dans un environnement assez hostile à priori. Nous avons eu encore peu d’occasion entre nous de nous communiquer nos impressions. Nous sommes déjà inquiets pour notre camarade Danel, officier de renseignement, qui a été mis au secret et dont on sait qu’il a subi des interrogatoires pratiquement sans discontinuer depuis les premières heures de la captivité.

Le chef de corps, le commandant Thirion, me propose de I ‘accompagner pour voir le responsable de notre groupe de prisonniers, pour savoir ce que sont devenus nos blessés, tout au moins les plus graves qui n’ont pu suivre notre colonne. Ce chef de camp nous reçoit, écoute nos doléances, en particulier la proposition du chef de bataillon que je sois, accompagné d’infirmiers, autorisé à aider nos blessés pour les faire évacuer par nos avions sanitaires. Ce chef de camp, sûr de lui (nous ignorons encore à cette époque la duplicité de l’ennemi), nous affirme que notre propre corps expéditionnaire a refusé d’évacuer nos blessés, mais qu’eux-mêmes les ont pris en charge, et que leur service de santé s’en occupera.

Nous saurons plus tard par quelques retardataires qui nous ont rejoints par la suite, que nos blessés ont été transportés du poste dans I ‘ancienne infirmerie plus ou moins détruite située dans le village au pied du poste, mais que, manquant de moyens, de chirurgien, les plus atteints sont morts hélas après plusieurs jours de souffrance, et, ce qui est pire, seuls et sans espoir. C’est certainement pour moi l’épisode le plus cruel que j’ai vécu, et longtemps j’ai pensé à eux; j’y pense encore et ne puis oublier cet épisode. Quand plus tard j’ai été décoré de la Légion d’Honneur, c’est à eux et à mes camarades morts au combat que j’ai dédié la distinction qui m’était décernée, à moi vivant.

Nous avons su par la suite que lors de la défaite de la R.C.4, les viets avaient accepté l’évacuation de quelques rares blessés hommes de troupe seulement, et qu’à Dien Bien Phu, ils ont également accepté une évacuation symbolique, pratiquement insignifiante, de quelques grands blessés.

En tant que médecin, c’est le plus grand reproche que je leur fais, à savoir qu’incapables de soigner cet afflux de blessés au cours de ces grands combats, ils n’ont pas eu le réflexe humanitaire de les rendre à notre corps expéditionnaire et de plus ont prétendu pouvoir s’en occuper eux-mêmes.

Après quelques jours passés aux environs de Nghia-Lô, nous entreprenons la longue marche qui nous conduira en plein pays viet-minh. Nous traversons au niveau de Yen Bay le fleuve rouge, très large et très haut à cette époque, sur des radeaux et nous reprenons la piste de I ‘autre côté du fleuve. Nous rencontrons par moment des groupes importants de femmes et de coolies poussant des vélos surchargés de paddy (riz non décortiqué) : quelques cris hostiles parfois, des regards peu bienveillants, tout au moins au début, dans une zone encore proche des combats, puis ensuite plutôt de l’indifférence nous est manifestée par cette population mobilisée pour apporter le soutien logistique à I ‘armée populaire du viet-minh.

Au début nous circulons uniquement de nuit, les viets ayant la hantise de I ‘aviation et redoutant une intervention de nos parachutistes éventuellement. Ensuite nous marchons de jour. C’est ainsi, alors que nous traversons une immense rizière en plein après-midi, que notre colonne est surprise par deux avions, rapidement repérée et prise pour cible, nos aviateurs nous ayant pris pour une colonne ennemie. Immédiatement allongés face contre terre, nous subissons trois ou quatre passages de nos propres chasseurs avec mitraillage en piqué. Ce sont pour nous quelques minutes particulièrement éprouvantes. Les viets eux même, morts de peur, nous tiennent en joue pour nous empêcher de faire des signes de reconnaissance aux nôtres.

Vraisemblablement enfin conscients de leur erreur possible, les deux chasseurs partent. Nous trouvons des douilles 100 mètres environ devant nous et en sommes quittes pour une peur bien compréhensible.

Nous avons dû confectionner quelques brancards pour transporter les camarades épuisés ou blessés aux membres inférieurs, les autres suivant comme ils peuvent avec des handicaps divers. Ces brancards sont déjà lourds par eux même, et les porteurs rapidement épuisés par cette charge difficile à manœuvrer en terrain accidenté, sur des pistes étroites, nos pieds nus non encore habitués à affronter toutes les embûches de la piste. Les gardiens se contentent de proférer des « maulen, maulen » dès que le convoi a tendance à ralentir.

Interrogés sur le temps qu’il restait à marcher ou la distance à parcourir, ils répondent pratiquement n’importe quoi et nous nous demandons si eux mêmes savent exactement où nous allons, mais ce que nous savons, c’est que cette marche n’en finit pas, que de forêt en forêt, de piste en piste, nous ne cessons de monter, redescendre, traverser une rizière, à croire qu’on tourne en rond. De temps à autre cependant nous traversons une petite rivière et sommes heureux de rafraîchir nos pieds meurtris par les micro-contusions dues aux pierres et aux herbes coupantes. Cette marche dure plusieurs jours, avec halte la nuit sous des espèces d’auvents faits de bambou et de feuilles de latanier, et nous parait interminable. Nous sommes tellement serrés la nuit sur les bas flancs que, blottis littéralement comme des sardines, nous nous retournons tous ensemble, pour éviter d’éjecter les camarades situés sur les bords. Heureusement que la fatigue nous assomme et que nous dormons, épuisés par nos efforts de la journée.

Au détour d’une piste, nous rencontrons, vers le 25 octobre environ, un groupe de camarades. Quelques officiers, sous-officiers et hommes de troupe, une trentaine environ, et nous comprenons vite que cette rencontre n’est pas inopinée. Ces camarades vont dorénavant faire route avec nous pour rejoindre le camp 113. Il y a parmi eux un chef de bataillon, le commandant Bruge, captif depuis trois ans déjà, camarade de promotion de notre commandant.

Nous sommes avides de nouvelles, nous voudrions savoir tellement de choses sur ce qui nous attend. Hélas, le commandant Bruge, officier colonial, est un homme désabusé et malheureux qui, après une dure captivité de trois ans, a eu I ‘espoir d’être libéré mais au dernier moment, vraisemblablement dénoncé par un « rallié » comme n’étant pas un vrai combattant de la paix mais un imposteur, il a dû rebrousser chemin, la mort dans l’âme. Il est complètement démoralisé et inconsciemment nous communique sa vision pessimiste de notre avenir à tous.

Personnellement je surprends une conversation entre les deux chefs de bataillon ignorant que j’étais à portée d’écoute. Le commandant Bruge : « nous avons perdu il y a un mois notre seul médecin qui s’est pratiquement laissé mourir. J’ai vu le tien, il a I’air bien sympathique mais me semble fragile et j’ai bien peur qu’il ne résiste pas non plus ».

Le commandant Bruge, que j’ai revu par la suite et à qui je rends hommage pour son courage tout au long de ces cinq ans de captivité, avait peut être vu juste. Seul médecin ou seul officier je n’aurais pas survécu, tant de courage il faut pour résister seul à une captivité aussi éprouvante. Mais grâce aux autres, grâce à une équipe, grâce à un milieu où règne la confiance et I ‘amitié, m’intégrant parfaitement et naturellement à des gens que j’aime, j’ai pu et je peux tenir et, j’ose le dire, j’ai toujours eu confiance en mon protecteur suprême.

Le camp 113

Nous arrivons enfin fin octobre au camp 113. Le décor est toujours le même : nous arrivons dans un bassin entouré de montagnes où règne une végétation intense, une petite rivière serpente dans cette rizière, quelques cagnas d’apparence très pauvre sont groupées dans une partie du bassin. Il s’agit d’un petit village de moyenne région, isolé des grandes routes, pas très loin cependant d’une rivière plus importante dont nous voyons l’affluent traverser la rizière.

Nous sommes fin octobre, les nuits sont fraîches, les journées chaudes mais pas étouffantes. Nous sommes au Tonkin, en direction de la frontière chinoise.

Dans ce camp il y a déjà des légionnaires, des marocains, des hommes de troupe français, des sous-officiers, quelques rares officiers. Nous venons grossir les effectifs subitement car nous sommes environs trois à quatre cents.

Nous sommes répartis en groupes d’une vingtaine environ. Ceux de Nghia-Lô se retrouvent ensemble, officiers, adjudants chefs et adjudants. Nous sommes dans une cagna. Je suis désigné, pour quelques jours seulement, responsable de mon groupe et en conséquence, jeune médecin lieutenant, je dois expédier mon vieux comme chef de corvée. Ça commence bien !

Le programme de la journée est immuable : corvées le matin, repas, discussion politique dans I ‘après-midi, repas, révisions politiques dans la soirée, coucher. Et les jours vont se suivre et se ressembler étrangement.

La corvée consistait à aller régulièrement chercher le riz dans des silos toujours éloignés, toujours camouflés, certains allaient faire des fagots, d’autres parcouraient des kilomètres pour rapporter des liserons d’eau, du manioc ou autres légumes zaokey dénués de valeur nutritive.

Nous avons droit à 600 grammes de riz comprenant le riz et un semblant de viande ou de légumes équivalant à une cuillère à soupe de sauce environ.

Le matin nous faisons réchauffer un peu de riz gardé de la veille, pour avoir quelque chose dans I ‘estomac avant de partir en corvée. Ces corvées du matin correspondent en fait à la rééducation par le travail, les viets nous font souvent remarquer que nous travaillons uniquement pour nous, ils oublient de préciser que, comme par hasard, les silos sont toujours situés très loin, et que, par définition, le ravitaillement est toujours très éloigné du camp.

L’après-midi nous assistons à une ébauche de cours politique car au camp 113 le public est particulièrement hétérogène : il y a des marocains, des légionnaires, des français de tous grades, aussi les cours sont très généraux et il y est fait sans cesse allusion à la sale guerre colonialiste que nous menons, à la trahison des nôtres, à la politique de clémence du président Ho Chi Minh qui permet notre survie, et à notre entretien par la population laborieuse et le bon peuple vietnamien.

Il est toujours fait référence à notre tare de venir d’un pays capitaliste qui se moque de la misère du peuple, que nous exploitons tous les peuples que nous asservissons, les nord africains, les africains et eux mêmes.

Rapidement les conditions matérielles se dégradent, la nourriture est insuffisante, non équilibrée et surtout l’hygiène du camp est particulièrement défectueuse, absence complète de prophylaxie. Les premiers cas de dysenterie apparaissent et se propagent, compte tenu de I ‘absence complète d’hygiène et des conditions inhérentes à cette affection propagée par les mains sales, et I ‘impossibilité d’avoir des installations sanitaires, même élémentaires.

A l’amibiase s’ajoutent d’autres parasitoses : anguillulose, ankylostomiase, ascaridiose, etc… Le paludisme atteint des organismes fragilisés, et les premiers signes de malnutrition, d’avitaminoses, d’œdèmes de carence apparaissent. Affections matérielles certes, mais toutes ces atteintes, toute cette misère physique et physiologique survient sur des organismes débilités, mais surtout sur une troupe démoralisée.

En effet notre détresse morale est intense. Nous sommes là, dans un environnement hostile, sans espoir immédiat ni même lointain, accablés par le comportement global du camp. En effet les légionnaires, fatalistes, se laissent mourir ; tous les matins il en manque un, deux ou même plusieurs à I ‘appel, morts dans la nuit.

Les marocains se désespèrent et leur comportement est imprévisible, ils se découragent facilement. Les hommes de troupe auxquels le chef de camp tend la carotte d’une libération éventuelle font du « stakhanovisme », usant leurs forces à faire des corvées inutiles, harassantes, buvant de I ‘eau non bouillie au hasard des corvées, ne respectant aucune règle d’hygiène et s’effondrant à I ‘annonce d’une libération retardée ou annulée en raison de leur manque de maturation politique et de leur insuffisance de préparation.

Nous mêmes, dans notre groupe nous perdons un officier, un capitaine arrivé au 1° bataillon Thaï deux à trois mois avant la captivité, deux ou trois sous-officiers et plusieurs hommes de troupe, dont mon caporal-chef infirmier de Nghia-Lô. Tous meurent de cachexie consécutive à la dénutrition et aux affections intestinales parasitaires. Ils seront enterrés près du camp à côté de I ‘infirmerie morgue. Une simple croix signalera le lieu de leur dernière demeure, dans quelques mois la brousse aura recouvert leurs tombes, ils resteront dans la terre lointaine d’Asie.

Notre moral se ressent de toutes ces agressions physiques et psychologiques. ll est certain que malgré notre résolution à tenir pour durer, devant notre conviction que nous ne serons pas libérés avant longtemps, notre maintien encore quelques mois dans ce camp de la mort nous aurait sûrement menés à notre disparition. Nous faisons des efforts de prophylaxie en conseillant de faire bouillir l’eau, en essayant le soir de se protéger des moustiques, en recherchant lors des corvées un peu de vitamines sous forme de piments, en utilisant des petits moyens, mais tout cela est insuffisant car la grosse partie du camp néglige les principes d’hygiène élémentaire.

Par ailleurs, un certain flottement apparaît dans notre propre groupe, nous avons des difficultés à appliquer les consignes préconisées par les viets, ne plus appeler nos camarades par leur grade par exemple ? Moi-même, pratiquement le plus jeune officier de mon bataillon, ne me sens plus à I ‘aise pour envoyer le camarade commandant Thirion aux corvées de bois. Je suis remplacé par un lieutenant plus ancien, d’ailleurs chef d’un de nos postes isolés du 1° B.T., le lieutenant Dupré, un bon camarade pas plus heureux que moi dans cette fonction. En fait notre moral est de plus en plus mauvais car nous mesurons la dégradation de notre état et nos appréhensions tout à fait justifiées quant à notre devenir.

Je ne m’étends pas davantage sur cette période particulièrement éprouvante, où nous avons touché le fond de l’abîme. Nous sommes arrivés ainsi à Noël 1952, où un semblant de repas de fête avait été organisé et où effectivement quelques suppléments alimentaires octroyés à cette occasion nous ont fait revivre un moment hélas trop court mais assez inoubliable. Nous avons eu en effet du riz enfin assaisonné, des morceaux de canard comme des sucres, du porc en petite quantité et un pamplemousse. De plus, surprise extraordinaire, nous avons eu droit à écrire notre première lettre sur du papier de riz. 300 mots pas plus avec consigne de donner de nos « bonnes nouvelles », et de ne pas oublier de recommander à nos familles de lutter pour la paix et le rapatriement du corps expéditionnaire. Il faut croire que je n’avais pas compris exactement la consigne la première fois puisque ma première lettre, arrivée en France six mois après, via Pékin et Prague, avait I ‘allure d’une dentelle à cause des coups de ciseaux dus à la censure. Les autres par la suite arriveront intactes. J’avais, comme mes camarades, saisi « le message ».

Le camp n° 1

Début janvier 1953, nous entendons pour la première fois parler du camp n’ 1. Il est question que les officiers et quelques sous-officiers quittent le camp pour rejoindre celui-ci. Les cadres, les bo-doï (nos gardiens) commencent à évoquer devant nous, lors de causeries à I ‘occasion des corvées, I ‘existence de ce camp qui nous parait vite être un camp où il ferait bon vivre, en tout cas où nous n’aurions pas de peine à nous trouver mieux qu’ici. Il apparaît en effet aux dires de nos geôliers, que c’est un vrai camp organisé, avec baraques confortables, bibliothèque, etc… Enfin peu à peu nous I ‘idéalisons dans nos pensées au point que le jour où nous apprenons notre départ, nous sommes à deux doigts de prendre cette nouvelle comme une certaine libération anticipée. Désormais il reste à atteindre notre but : le camp n° 1.

L’égoïsme est profondément ancré au cœur de I ‘homme, et je reconnais avec le recul du temps que notre désir de partir de ce camp malsain nous a fait oublier que nous laissions des camarades marocains, étrangers, quelques jeunes sous-officiers et hommes de troupe dans une situation encore plus précaire après notre départ, mais nous avions tellement la sensation de nous enliser avec eux que nous n’avions plus qu’un espoir et un désir, quitter ce camp de misère pour trouver un camp digne de ce nom. Nos camarades devaient quitter le camp 113 après nous d’ailleurs, mais pour aller dans un autre camp malheureusement très semblable à celui-là.

Nous devons donc à nouveau accomplir une longue marche en plusieurs étapes. Mal renseignés ou pas renseignés du tout, nous ne pouvons jamais savoir quand nous arriverons. Seuls quelques camarades anciens des F.O. reconnaissent au hasard d’anciennes bornes, des sites qu’ils ont parcourus quelques années auparavant. Nous sommes dans la région de Tuyeng Quang, entre la rivière claire et la Sanquang. Nous commençons à avoir quelques précisions sur les camarades qui sont déjà au camp n°1. Il s’agit en fait des prisonniers faits sur la R.C.4 lors de la grande bataille d’octobre 1950. Ils seraient environ 70 officiers et sous-officiers supérieurs, ces derniers auraient quitté la frontière de Chine quelques mois auparavant pour venir s’installer au camp n°1.

En fait nous sommes donc attendus par nos anciens camarades, et c’est une raison de plus pour nous de souhaiter une prochaine arrivée à ce camp, tant nous avons soif de les voir, de savoir dans quel état ils sont, comment ils ont vécu à ce jour et comment ils entrevoient notre séjour à venir en leur compagnie.

Un soir de janvier, sous un ciel brumeux, à I ‘issue d’une dernière étape dure et interminable, nous arrivons dans une rizière entourée de montagnes. Les premiers éléments nous crient la grande nouvelle, nous venons d’arriver au camp n°1. Les anciens de la R.C.4 nous accueillent très chaleureusement, nous crient des mots d’encouragement, apitoyés qu’ils sont de notre grande fatigue physique et morale, nous promettent de nous mettre au courant dès que nous pourrons dialoguer plus longuement car il est déjà assez tard et les bo-doî sont las aussi de nous convoyer. Pour cette première nuit nous restons ensemble, demain il fera jour.

Nuit agitée s’il en fut car il nous tarde de discuter avec nos camarades. Certains ont déjà reconnu des camarades de promo ou des camarades de combat, certains ont même entrevu un des deux fameux colonels des colonnes Chartier et Lepage, I ‘esprit de bouton n’est pas mort, les cavaliers savent qu’ils ont des anciens de l’arme blindée cavalerie, les artilleurs ont reconnu des leurs, nous les médecins savons que nous avons quatre camarades présents au camp.

Le jour se lève enfin dès qu’on nous le permet nous allons à la rencontre de nos camarades. Je ne dirai jamais assez le réconfort moral qu’ils nous ont apporté, se rappelant leur propre détresse au lendemain de leur captivité, qui remonte à plus de deux ans maintenant, ils sont décidés à nous aider et presque tous nous donnent, sinon des signes d’espoir, tout au moins des raisons d’avoir confiance pour notre avenir en commun, malgré les difficultés présentes et à venir. Aide morale certes, mais d’abord aide matérielle : ils se sont aperçus rapidement de notre condition physique très défectueuse après cette marche pénible de plusieurs jours, survenant après un séjour très éprouvant. Aussi nous mettent-ils à un semi repos bien dosé, avec un travail minimum mais indispensable à la survie, pour éviter la station prolongée sur le bas flanc particulièrement préjudiciable à la santé. Ils ont en effet obtenu la maîtrise de la question des corvées depuis plusieurs mois déjà, aussi se substituent ils aux autorités pour nous distribuer le travail selon nos capacités physiques du moment.

Les plus résistants vont participer à quelques corvées extérieures d’assez courte durée, d’autres vont rester au camp, employés à diverses besognes. Personnellement je vais au début piler le riz avec un camarade selon les méthodes ancestrales. D’autres iront à la rivière chercher I ‘eau dans des bambous, d’autres enfin s’occuperont de la cuisine et du nettoyage des abords du camp, la plupart ira chercher du bois dans les forêts avoisinantes sous la conduite des bo-doï. Ces tâches ne seront pas immuables, elles varieront avec notre état de santé. En un mot nous sommes d’emblée épargnés, pour notre bien.

Avant de raconter la vie quotidienne au camp n°1, pratiquement la même au fil des jours, il est important et capital que je précise ici que nos camarades nous font profiter, en plus de I ‘aide matérielle, de I ‘aide que j’appellerai « politique ». Ils veulent nous faire profiter de leur expérience douloureuse des premiers mois de leur captivité, nous dire le cheminement par lequel ils sont passés, en particulier la mise en condition du début, avec rééducation par le travail, le maniement alternatif de la crainte et de I ‘espoir, les arcanes de la dialectique marxiste à la sauce indochinoise ; en somme, après une première période que nous appellerons la décantation, viendra la mise en condition avec des épisodes variés, des réactions de révolte quelquefois, d’acceptation ensuite, pour peu à peu rentrer dans la période de résignation ou encore d’abdication. Toutes ces différentes étapes, ils les ont vécues et nous pouvons dire douloureusement les premiers mois avant, sans I ‘ordre de leurs chefs, de se décider à jouer le jeu pour espérer sortir un jour de ce pays.

Donc ils nous épargnent ces étapes, ils nous disent que pour survivre il faut sans hésitation suivre leur exemple. Le premier manifeste du camp n°1 signé par eux après de longues palabres a été le début de cette période d’abdication certes, mais d’abdication dans I ‘honneur. Aussi suivons nous leurs consignes et entrons nous dans le jeu politique sans plus d’hésitation.

Il existe un organisme chargé de faire la liaison avec le commandement du camp : c’est le comité du rapatriement du corps expéditionnaire, plus exactement le « comité de paix et de rapatriement ». Pas du nôtre, mais bien celui du corps expéditionnaire, car nous savons que notre rapatriement personnel ne peut être lié qu’à notre degré d’évolution politique, notre aptitude à devenir un combattant de la paix, débarrassé de tout notre héritage vieux bourgeois, capitaliste, etc… Nous sommes en effet maintenant très familiarisés avec une terminologie immuable, et associons automatiquement lubrique à vipère, fantoches aux sud vietnamiens, revanchards à japonais, militaristes à américains, etc…, etc…

Nous voici donc intégrés à nos anciens, nous sommes pratiquement 120 à 130 prisonniers et les journées se déroulent toujours de façon très monotone. Le matin réveil vers 7 heures, petit déjeuner suivant les restes de la veille car il n’y a pas de petit déjeuner, il suffit de le savoir. C’est dur au début puis on s’y habitue, à vrai dire on s’habitue à tout. Ensuite appel et distribution des corvées. La matinée va passer ainsi. Certains préfèrent les corvées lointaines qui les éloignent du camp pour un moment au moins, d’autres vont régulièrement faire un fagot, de toutes façons il faut passer la matinée en attendant le repas de midi.

La distribution du riz est l’événement essentiel de la journée : riz nature, à vrai dire bon en général, mais accompagné d’un complément symbolique qui se résume à une cuillère à soupe de légumes à peine salés ou d’un bouillon de viande ou flottent deux à trois dés de viande, ou une cuillère de sésame, ou encore deux ou trois morceaux de manioc. En somme un complément insignifiant. Chacun arrange à sa manière le tout, heureux celui qui a pu trouver au hasard des corvées quelques piments par exemple. La boisson c’est de l’eau avec quelquefois des feuilles de goyave que I ‘on a mis à infuser si on a eu le temps.

Ensuite quartier libre pendant une à deux heures approximativement, puis I ‘après-midi est réservée au cours politique. Nous nous rendons dans une espèce de clairière où, assis dans I ‘herbe, nous nous apprêtons à subir le cours politique qui fait partie intégrante du programme journalier du prisonnier du viet-minh. Nous sommes en effet retenus au Vietnam, hôtes forcés du président Ho Chi Minh, pour entendre la bonne parole. Notre présence dans ce camp est justifiée aux yeux de nos geôliers uniquement pour profiter des cours politiques qui doivent naturellement nous conduire à réviser notre jugement sur nos certitudes acquises en pays capitaliste, nous montrer du doigt les erreurs que nous avons commises, en un mot nous débarrasser de notre carapace de vieil homme pour devenir un homme nouveau, un combattant de la paix décidé à répandre la bonne parole, au camp d’abord, ensuite au peuple de France et surtout aux gens de notre caste.

Les premières « leçons » bien entendu sont chargées de nous ouvrir les yeux sur la sale guerre colonialiste que nous menons contre le bon peuple vietnamien. Inutile de dire que nous allons rabâcher les leçons initiales inhérentes au colonialisme et que nous en entendrons notre compte. Pendant ce temps, énorme avantage, nous nous reposons, vautrés dans cet amphithéâtre de verdure, laissant voguer nos pensées bien au-delà des propos lassants et répétitifs de nos interlocuteurs. Ensuite c’est le chapitre de la C.E.D., de I ‘occupation de notre territoire national par les américains.

Bien entendu en diverses occasions nous avons droit aux fameux meetings, celui du 19 mai anniversaire d’Ho Chi Minh, appelé familièrement oncle Ho par nos gardiens, celui du 14 juillet, etc. Ces meetings donnent lieu à des scènes folkloriques où nous préparons des slogans, nous accrochons des banderoles entre deux mâts, surmontant une estrade où des camarades faisant partie du comité pour la paix et le rapatriement improvisent des discours où ils manient avec adresse et souvent humour des propos suffisamment crédibles pour les viets et pleins de sous-entendus pour I ‘auditoire.

A côté de ces meetings il y a les campagnes : campagne pour I ‘hygiène, campagne des atrocités… Cette dernière mérite quelques explications : les viets en effet, tellement persuadés par leur propagande, sont convaincus que notre comportement pendant notre présence dans le corps expéditionnaire était celui d’un capitaliste sans scrupules, tueur, violeur, alcoolique, drogué, enfin I ‘image du « salaud intégral », plus pur produit du colonialisme. Il s’agit donc pour les volontaires et quelques « rigolos » de se présenter à la tribune et de faire une autocritique où ils s’accusent de tous les maux avec un luxe de détails. Le plus fort étant que plus c’est invraisemblable, plus les viets prennent ces confessions pour argent comptant. Cela tient du grand guignol, du tragi-comique, mais en même temps donne une idée de ce qu’une idéologie poussée à l’extrême peut amener à faire faire à des hommes. Nous vivons ainsi dans un monde où la vérité n’est plus la vérité, où des raisonnements conduisent à des conclusions absurdes, mais où heureusement aussi la maladresse, voire la bêtise de quelques-uns de nos geôliers nous permet de nous ressaisir et de toujours voir clair en nous.

Nous aurions bien entendu souhaité un traitement normal de prisonniers de guerre, avec un minimum de garanties matérielles et sans pressions politiques, « bourrage de cerveau », rééducation. En un mot libre, au moins dans notre esprit. Cela était mal connaître le monde communiste, plus exactement marxiste et en plus I ‘univers asiatique. Aussi, on le comprend, certains ont pensé à s’évader c’est d’ailleurs le devoir de tout prisonnier, mais j’ajouterai d’un prisonnier en assez bonne forme pour envisager une telle entreprise dans un pays aussi difficile.

Nous sommes en effet prisonniers de notre environnement « géographique » : ce pays qui nous avait tant charmés avant notre captivité se révèle ici hostile par sa démesure : forêts denses et inextricables, pistes à peine esquissées évoluant dans une topographie mouvementée avec des changements de niveaux difficiles à gravir, avec peu d’éléments de repère en dehors des fleuves toujours très fréquentés, enfin une population ennemie flairant très vite le « visage pâle » et prête à la dénonciation. Ce pays, disions-nous, est plus sûr qu’une geôle classique entourée de tous côtés.

Aussi ce sont les meilleurs, les plus décidés qui tentent des évasions. Sans succès hélas, à part quelques rares faites au début, alors que nous n’étions pas encore trop loin de la zone des combats. Les camarades qui tentent leur chance à cette époque le font tous par la voie d’eau. Préparant leur coup, ils confectionnent quelques jours, voire mois avant des radeaux à I ‘occasion des corvées de bois. Partis en reconnaissance lors de ces corvées, certains préparent les bambous, lianes, points de fixation, et à chaque corvée dissimulent les divers éléments dans des endroits bien précis, mais au centre d’un point pas trop éloigné du fleuve, pour y transporter, le jour « J », les éléments du radeau et le reconstituer avec facilité. La mise à I ‘eau doit en effet être faite en un point bien étudié à I ‘avance, assez facile d’accès, loin des cagnas et pas trop éloigné du camp. Il faut ensuite attendre les hautes eaux et I ‘absence de lune pour pouvoir partir.

Ainsi, neuf camarades au moins partirent en trois radeaux un soir. Leur absence ne fut constatée par nos gardiens que le lendemain matin, grâce à un habile camouflage lors du contrôle du soir. Ils purent donc partir à la nuit tombée, parcourir pour certains une quarantaine de kilomètres, de nuit, avec de nombreuses embûches certes, mais arriver avant le lever du jour pour camoufler leur embarcation, la rafistoler tant elle avait déjà souffert, et surtout se camoufler eux – mêmes dans la forêt avoisinante, à I ‘abri de toute habitation et surtout des chiens. Pour certains I ‘aventure s’est arrêtée là, repérés dans la journée par la bonne population toujours en éveil et avertie de proche en proche par les chefs de village riverains. D’autres purent reprendre leur course encore une nuit, s’approchant assez sensiblement de Vie Tri, c’est à dire du premier poste appartenant à nos forces. Hélas tous furent repris, tous durent refaire le chemin inverse à pied, entravés par des espèces de carcans, souvent insultés par les partisans locaux avant d’être remis aux forces régulières.

Tous bien entendu, avant de nous rejoindre et de réintégrer leur place dans le camp, durent faire leur autocritique en insistant sur leur trahison auprès du bon peuple vietnamien, et sur leur ingratitude envers la politique de clémence du président Ho Chi Minh.

Affaiblis, amers, ils reprirent leurs places et habitudes au camp n°1, en ayant pour certains la ferme intention de recommencer, mais cette fois de réussir. En fait ce ne fut plus possible à partir d’une certaine époque car nous fûmes éloignés des rivières si tentantes, et les camarades les plus déterminés perdirent comme les autres leurs forces avec la prolongation de cette captivité.

Même dans les pires moments, il y a des moments de détente, et certains de nos camarades, riches en eux-mêmes , savent nous faire passer des soirées bien agréables. Certains nous parlent philosophie, histoire, d’autres se remémorant des langues bien maîtrisées nous font des cours d’anglais ou de russe, d’autres nous font saliver souvent en racontant des recettes de cuisine, d’autres nous distraient encore en nous racontant des épisodes de leur captivité en Allemagne, comme quoi tout est relatif dans ce bas monde, enfin, et ceci fait partie des activités officielles, il y a les séances constructives certes, mais qui doivent être récréatives également, avec chants et sketches appropriés. Avec le bambou, du mauvais papier de riz et de la colle, on peut confectionner décors et costumes, certes succincts mais évocateurs. Quelques spécialistes s’adonnent avec zèle à ces besognes, et plus d’une fois, nous rions de bon cœur aux performances réalisées par certains, tant les pantomimes sont réussies et les situations du plus haut comique. Mais bien entendu il faut que les saynètes soient toujours constructives, c’est à dire qu’elles aient une connotation politique et valeur éducative.

Mais la plupart du temps, les jours s’écoulent de façon monotone, il ne se passe rien, mais tout se transforme tristement au fil des jours. L’évolution du camp ne se fait pas d’une seule tenue, bien évidemment. Si un meeting est réussi, si les viets ont des succès militaires, nous ressentons une discrète amélioration de notre condition, une meilleure compréhension de nos geôliers, un petit avantage matériel. Si au contraire il y a eu une tentative d’évasion, un meeting mal préparé, si les viets s’aperçoivent que notre évolution politique stagne et que nous n’avons encore pas bien compris la politique de clémence, alors I’ attitude de nos gardiens se durcit, les corvées deviennent plus longues et dures et le ravitaillement plus défectueux, comme par hasard.

Je ne serais pas complet si j’omettais de parler des rares libérations anticipées qui ont eu lieu, trois ou quatre fois avec cinq ou six prisonniers seulement à chaque départ, mais ces libérations, à part quelques-unes exceptionnelles, ont toujours été faites à des fins de propagande. Je parle des libérations d’officiers et des quelques adjudants chefs. Je prendrai en exemple la libération de cinq officiers, dont trois à particule : cela fit dire à un officier parachutiste qu’il ne comprenait pas le critère choisi par le commandement du camp, et il alla les provoquer en s’étonnant que lui, fils du peuple, soit toujours retenu alors que ses camarades aristocrates étaient libérés. Il lui fut répondu qu’il était peut être un fils du peuple, mais qu’il avait toute Ia morgue des officiers capitalistes. Cet officier, qui sera plus tard tué en A.F.N., était simplement venu narguer les viets et leur dire qu’équipé de sa tenue léopard inusable, il pouvait encore rester vingt ans s’il le fallait.

La libération

Nous arrivons au printemps 1954, nous commençons tous à nous ressentir de ces longs mois passés, notre santé se détériore, nous apprenons bientôt la chute du camp retranché de Dien Bien Phu, et nous voyons arriver un mois et demi après tous nos camarades démoralisés, complètement épuisés par les durs combats et la longue marche qui leur a succédé. Rapidement ils nous font comprendre que I ‘issue de la guerre est proche, tant la défaite de Dien Bien Phu a atteint le potentiel de notre corps de bataille. A nous de leur transmettre les consignes pour survivre et encore durer quelques temps, pour essayer de sortir de ce camp.

A ce moment précis quelques camarades médecins sont enfin envoyés dans des camps de troupe, et moi-même suis désigné pour convoyer sur un immense radeau des grands blessés et malades. Destination inconnue, mais évidemment mes infirmiers et moi-même caressons I’ espoir insensé de nous retrouver, après deux jours de navigation, à Vie tri puis à Hanoï, par le biais de nos navires de guerre fluviaux.

Ce sera la grande illusion, et c’était encore mal connaître les viets de penser que ce serait la solution retenue pour sauver au moins ces blessés et grands malades. Après deux jours de navigation, nous débarquons à Tuyen Quang pour déposer nos blessés et malades dans un soi-disant hôpital de campagne, à vrai dire mouroir authentique, dans le but de leur donner meilleure apparence avant la libération proche maintenant. Certains ne reverront pas la France parce que les viets avaient honte de les redonner à notre pays dans cet état.

Mes infirmiers et moi-même, ainsi que deux ou trois valides, demandons à rejoindre nos compagnons, accablés que nous sommes de ce spectacle de désolation où nous ne pouvons rien faire. Nous repartons et rejoignons nos camarades qui entre temps ont fait mouvement. Nous empruntons pour la première fois des camions Molofova pour avancer dans la région de Vié tri. Les viets ne nous parlent toujours pas de libération, mais nous voyons à l’évidence que les préparatifs vont dans ce sens. Nous arrivons enfin tout à fait à la fin du mois d’août dans la région de Vié tri, nous sommes près du fleuve rouge, notre libération est imminente.

La veille, nous sommes rassemblés par groupe de cinquante environ, nous voyons un hélicoptère arriver au milieu de nous, quatre membres de la commission d’armistice en descendent : un hindou, un polonais, un canadien et un français. Cet officier nous rassure immédiatement en nous annonçant notre embarquement pour le lendemain (31 août pour moi). Les hautes eaux gênent en effet la remontée sur le fleuve rouge des navires de guerre affrétés à notre rapatriement. Le soir donc dernière soirée en pays ennemi, nous avons touché un paquetage tout neuf avec casque de latanier et sandales de caoutchouc. Nous serons ainsi « plus présentables ». Une dernière soirée politique, où nos geôliers nous donnent les dernières recommandations et souhaitent que nous nous quittions bons amis. Nous ne broncherons pas jusqu’au bout, puisque nous sommes libérés par « paquets » et que personne ne veut compromettre les chances de ceux qui sont encore retenus.

La nuit sera courte, et le sommeil se fera longtemps attendre, demain nous serons libres, c’est à peine croyable.

L’ultime journée fut encore longue, malgré les attentions de nos geôliers. Enfin nous entendons le bruit des moteurs des navires qui viennent nous récupérer. Nous embarquons vers 17 heures. A peine sur le bateau, le médecin du bord, jeune camarade, s’occupe de nous : nous sommes deux médecins libérés ensemble, il communique nos noms et ceux de nos camarades encore prisonniers par radio à Hanoi. Nous arrivons à Hanoï vers 22 heures, et sommes dirigés immédiatement vers l’hôpital militaire Lanessan. A minuit nous ne dormons toujours pas, mais nous sommes propres, couchés dans des draps blancs et enfin libres…

Conclusion

Sur le plan personnel, j’ai assez rapidement recouvré une santé correcte, à part la persistance de troubles digestifs liés à une colite chronique et surtout I’ apparition relativement tardive quelques années après d’une névrose d’angoisse heureusement contrôlée par les méthodes de relaxation, mais non complètement disparue, et en particulier réactivée à chaque épisode digestif.

J’ai acquis une certaine philosophie, qui me fait hiérarchiser les événements et me confère une confiance pour I’ avenir en général.

Sur le plan politique, la découverte de I’ idéologie communiste m’a contraint à m’engager politiquement à une certaine époque pour lutter contre cette doctrine basée sur le mensonge et la négation des valeurs, en étant farouchement opposé, pour moi et mes enfants, à ce genre de régime marxiste.

Sur un plan plus général, nous pensons qu’il n’y aura plus de prisonniers de guerre type 14-18 ou 39-45, mais uniquement des prisonniers politiques ou otages en quelque sorte, d’où la nécessité pour tous, et pour nos jeunes en particulier, d’acquérir en plus des vertus traditionnelles des notions psychologiques permettant de résister à ce genre de situation.

J’ai appris enfin la valeur de la camaraderie de combat et de l’amitié en général.

Je terminerai enfin en citant un poète ancien qui disait avec une certaine justesse :

Tout ce qui a une fin est triste, même I’ exil.

« Sans haine mais sans oubli »

Je suis heureux de donner ce document à ma petite fille Bénédicte, curieuse de l’aventure peu commune vécue par son grand-père en Extrême Orient.

A elle de faire savoir à ses amis la tragédie de cette guerre d’Indochine et de dire que la France a combattu dans l’honneur dans ce lointain pays auquel elle était très attachée.

Pierre André

Views: 148